重庆市合川区五尊完全小学 熊烈焰

一年级学生计算能力的高低,主要表现在计算是否正确、迅速,即平时所说的“又对又快”。怎样提高一年级学生的计算能力?

笔者认为必须做好以下几点:

一、创设情境,理解算理

低年级学生尤其是一年级学生以具体形象思维为主要思维形式,因此,教学时要特别注意创设情境,让学生通过对事物的感知来理解算理。

例如,“9 加几”的教学,可以让学生结合教材通过实物操作来感知“凑十”的过程和方法,进而理解“凑十”的算理。

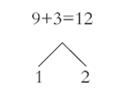

“9+3”,出示有10 格的盒子,其中已经装了9 瓶饮料,盒子的外面有3 瓶饮料。让学生通过观察,动手放,知道为了能很快地数出一共有多少瓶饮料,可以把盒子外面的3瓶饮料,拿进1 瓶放在盒子的空格里,凑成一整盒10 瓶,而盒子外面的饮料由于拿走1瓶,还剩下2瓶,即把3分为1和2。进而说出9 瓶和1 瓶凑成10 瓶,10 瓶再加剩下来的2瓶就是12瓶,接着列出下列算式:

同样,教学“9+5”“9+7”时,可以先出示实物图,让学生画一画,凑成十,再相加。教学“9+4”“9+8”“9+9”时,可以要求学生动手摆小棒,边操作边说过程边计算。

这样使学生在“动一动、画一画、摆一摆”中充分感知“看大数,分小数,凑成十,再相加”的计算过程,进而理解“凑十”的算理。

二、视听结合,强化口算

口算是笔算的基础,它具有用时少、容量大、形式活、速度快的特点。因此,通过口算训练,可以促使一年级学生计算能力的形成,培养思维的敏捷性。

视算和听算是口算训练的两种基本形式。视算是通过眼看、脑算、口说得数;而听算则要通过耳听、脑记,才能说出得数。在口算训练中经常变换口算形式,将视算和听算相结合,交替使用,可以提高学生的口算兴趣。

口算的内容要有针对性。不同的课型,口算的内容不一样。新授课前的练习,要发挥其启导功能。如教学“8 加几”之前,口算题可设计成:

8+2+5 8+2+4 8+2+6

8+2+1 8+2+3 8+2+2

这组题的作用在于诱发思维,寓“算理”于练习之中,为用“凑十”法算“8加几”奠定了基础。

另外要注意练习的层次性。如教学“十几减7”的巩固练习,可以这样设计:

7+( )=12 7+( )=16

12-7=( ) 16 – 7 =( )

这样的练习使学生进一步掌握“做减法想加法”的思考方法,接着出示下一组题:

13-7=( ) 16-7=( ) 15-7=( )

12-7=( ) 11-7=( ) 12-7=( )

要求学生看式子直接算得数,待算出得数后再整理成:

11-7=4 12-7=5

13-7=6 14-7=7

15-7=8 16-7=9

要求学生观察,以上一组算式找规律,使学生初步知道总数中的一部分不变,另一部分随总数的变大(或变小)而相应地变大(或变小)。这组练习体现了“会、熟、活”三个层次,它能帮助学生组建、巩固、完善和发展新的认知结构。

三、开展竞争,形成技能

开展竞赛符合儿童年幼好胜、不甘落后、喜欢表扬的年龄特点,竞赛中,通过竞争可以促使学生计算技能的形成。常见的竞赛形式有:夺红旗、数学接力计算、抢答等。“夺红旗”比赛:就是将山画在黑板上,山上有2 条路,每条路上有6 道算式题,抽出12 位“登山队员”,分成2 组,每组一人算一道,最先完成且全对的一组为胜,可夺得一面小红旗。这样,让学生在“玩”中练,既能达到复习旧知识提高计算能力的目的,又能培养学生集体主义观念。“数学接力计算”比赛:分组进行,每组人数相等,各组竞赛题相同,开始由各组第一个人计算,接着交给第二人、第三人……直到做完为止,看哪一组算得又对又快。

四、严格训练,养成习惯

良好计算习惯的培养从书写开始。教师应要求学生认真书写阿拉伯数字和运算符号,计算后要检查。只有在教师严格要求下的反复训练,坚持不懈,良好的学习习惯才能逐步形成。